「幕に腰が入っていなぁ~い!」演出家菊田一夫が大声を挙げるのを、若き日の古市カオルは聞いた。ある日の日劇の舞台稽古の時のことである。もちろん、劇場の緞帳は、電気仕掛けで、操作ボタンを押せば、強く押しても、柔らかく押しても同じように動く。

しかし、人間の感性とは面白いもんで、一瞬の動き、間合いを敏感に感じ取る。カッパ座座長古市カオルが話を繋いだ。

「練り上げられた舞台では、幕も芝居をする。幕も芝居する舞台を創りたい。」昭和53年、2回目のアメリカ公演から帰ったばかりの初冬の深夜、都内某所、次作の脚本を担当することになった放送作家協会専務理事の毛利恒之先生と私はもっぱら聞き役に回った。

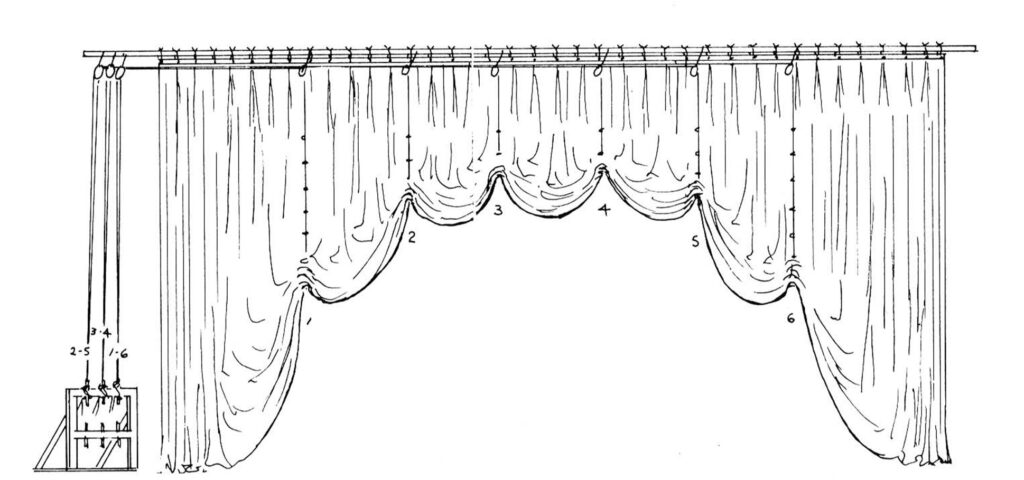

「ワシはオズの大王だぁ~!」と、こんな風に、こう!、ね!、こうゆう具合に幕が上がる。ね、わかる?」芝居の景ごとに、幕の形を変えろというのである。

いわゆる、絞り緞帳を、変幻自在に変形する幕に創れとのご託宣なのだ。

私は、「あなたがおっしゃることは、無理な注文ですよ」ということを、どう説明したら分ってもらえるか困惑していた。

「無理へんに、げんこつと書いて、兄弟子と読む」この世界で、演出家には、無理へんになんて書くのだろうか?」などとバカのことを考えていた。

毛利先生は、楽しそうに聞いている。菊田演出の話が出たのは、そんな時だ。

私が反論しなくなったを観て取ると、傘に懸かって責め立ててきた。

「人間の考えることだ。出来ないわけがない! だいたい、人間は、出来ないことは思い付かないんだ!」

「思い付いたのは、あなたの方ではありませんか?」などという勇気が有らばこそ・・・だ。

「少し違うかもしれないけど・・・こんなのはどうでしょうか? 反物を縫い合わせないで、短冊状に上から垂らして、ひと巻き、ひとまきにモーターを付けて、こう・・・上げ下げしたら形は変わりますが・・・」

「い~いねぇ!」自信の無さそうな私の声を吹き飛ばすように、古市カオルが明快に評定した。「それで行こう! それで!」糸口を掴むと面白いようにアイディアが出て来て、実施設計から製作へとドンドン進んだ。当時は未だ、今のようにパソコンが普及していなかったので、もっと初歩的なメモリー方式でコントロールすることにしたが、あたかもコンピュータ制御のように見えるだろうことから、「コンピュータ幕」と古市が名付けた。

私は、新作の準備に忙しく、機械の制作現場へ、足繁く通うことはできなかった。

東京のメーカーを紹介した人も同様だった。

そして、舞台稽古を5日後に控えた昭和54年2月、運び込まれた製品を見て、ビックリしてしまった。

作ったのは、テレビ局の自動制御機器を設計製作している会社で、重量物を扱った経験がないせいか、とんでもない基本的な設計ミスを犯していた。工場が狭く、試運転できないまま納品された「コンピュータ幕」は、自分自身の幕の重さに耐えきれず、昇降した後、じりじりと下がてしまうのだ。

やむを得ず、滑り止めの応急処理を施すべく、メーカーの技術者共々、劇団の制作担当者全員で、全日徹夜の突貫作業に入った。手を加えた「コンピュータ幕」は今度は,うまく上がらなくなった。

《上がる←→止まらない←→止まる←→上がらない》 の二律背反の微妙な接点を求めて、手探り調整に必死になっているうちにも、舞台稽古の日は迫り、全国のカッパ友の会の代表が集まり、状況を知って、舞台裏に激励に来られた。

当時、劇団カッパ座の最大スポンサーはPL教団で、カッパ友の会の代表者は、

全国のPL教団各支部の幹部だったので、PLの秘儀「おやしきり」を全員で実施した。

すると、あろうことか、20本全部が揃って上がって行くではないか! あちこちで抱き合って泣いている。

どの顔もくしゃくしゃ、メーカーの人も感涙に咽んでいた。

もともと、PLの「おやしきり」は、人間の病気を治す秘儀だが、機械にも効くとは驚きだった。

いよいよ、全国の友の会の代表を迎えた試演会(最終舞台稽古)の本番。

会場正面の貴賓室にPL教団の第二代教祖様が着かれて、幕が開いた。

「ワシはオズの大王ー!」

なんと、ど真ん中の一本だけが、上がらず、ピクッ、ピクッと動いている。「あの幕を切れ!」と古市。続くトラブル・・・・

最後の幕が降りて、古市が二代教祖の許へ走る。

「もう、ダメだ。」私はすっかり、意気消沈していた。

古市が戻ってきて、二代教祖様のお言葉を取り次いだ。

「コンピュータに使われておる。コンピュータを使うようになりなさい。」

「またやれる!」涙が止め処もなく流れた。

(つづく)